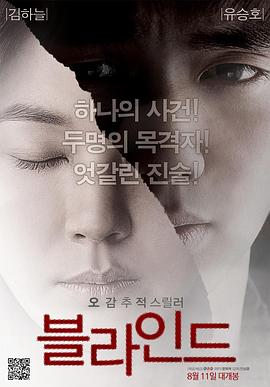

剧情介绍

在阅读此文前,诚邀您请点点右上方的“关注”,既方便您进行讨论与分享,还能及时阅读最新内容,感谢您的支持。

“重复”一直以来是电影修辞中不可或缺的重要元素,“重复”也为电影《我是证人》的主要叙事策略手段。导演在影片中巧妙运用了“重复”,建构了影片的精神内核理念,即“三位弟弟”。第一位是能指上的弟弟,即被女主的一意孤行害死的弟弟,影片的“创伤”和精神领域上的“缺失”,便来自此角色的认定。

第二位是所指,即代替了能指弟弟存在的导盲犬,那个对女主无微不至,对女主生活起到至关重要的作用的导盲犬。第三位是想象中的弟弟,即那个与女主一同见证杀人魔的犯罪现场、经历了生死,在变态杀人魔手中虎口逃生的街头少年。从某种意义上,街头少年最后的获救,其实也是女主对于因自己过错而导致弟弟死亡的变相救赎,这也能解释为何在《我是证人》中,经历这些事件之后的女主重新开始考取“警官证”。电影本质上是这“三位弟弟”在女主的精神空间中的拨乱与救赎,最终女主重新对自我的身份认同机制与价值取向产生肯定。

反观整部电影的文本叙事,会发现其一直围绕着“三位弟弟”展开叙述。第一位弟弟的死亡,将错位的身份认同和精神创伤一层一层地施加在女主和观众身上,为影片的叙事埋下伏笔。第二位弟弟“导盲犬”作为“陪伴者”,一直牵动着观众的心,以至于导盲犬在电梯间护主被残忍杀害时,影片将女主和观众的情绪推向了高潮,颇有种人神共愤的情感,这也是导演的合理化安排和“重复”修辞的魅力所在。

第三位弟弟,也就是目击者。在共同经历了生死考验后,女主已然将其视为“弟弟”,所以在最后与杀人魔的打斗中,女主拼命护着“弟弟”,实际上是在弥补对于逝去弟弟的愧疚,而最终两人的双双存活,也完成了女主对于逝去弟弟的救赎和自我拯救。在关于视角的刻画中,电影《我是证人》的精绝之处,在于以“盲人”的视角来展开叙述,将传统电影叙事进行了颠覆化处理。

以“盲人”的特定视角将观众一起拉入影片之中,将观众对于“盲人”的刻板印象,同影片的正常人、警察联系到一起。从警察、正常人难以相信盲人“目击”杀人过程的不合理性,通过盲人的生活细节刻画,异于常人的听觉和感官呈现,最终给予了观众合理化解释。在地铁逃生的情节设置时,以“视频”充当“第三只眼睛”更成为这两部影片的精妙之处,让人不得不赞叹导演的深厚功底。

符号化的异同

值得一提的是,在某些符号表达上,韩版电影《盲证》似乎更大胆一些。女主在“非法拘禁”其弟弟时,使用了“实习警察”的手铐,手铐在权力的象征中代表了“警察”的核心权力,而“警察”使用“手铐”铐住在女主看来叛逆的弟弟,在此刻将权力的运作与个人的精神机制完美融合在了一起。也正是这种前文提到的“母亲”的干预与人民公仆“警察”的权力和身份认同的错位感,导致了女主弟弟的意外去世,也能变相解释《盲证》中为何女主没有再去考取“警官证”。这两种错位的身份认同,在最后也一直压抑着女主,使其没能完成某种意义上的自我救赎。

而《我是证人》中,运用铁链等捆住自己弟弟的手脚,并没有将此权力的运作和个人的精神机制进行融合,这种抛弃了“警察”权力、抛开背景介绍的方式所呈现的更像是普通人对另一个普通人的拘禁。这样便削弱了《我是证人》的戏剧冲突内核,没有了“警察”权力的过分干涉,而是归结到本质上的姐姐对弟弟的“创伤”机制。在这样的设置下,影片内核上有了自身冲突。在剧情推进和一些细节的处理上,也能觉察到导演的用心。

《盲证》的背景是2011年。在剧情的推进中,展示女主的盲人生活时,场景里的电视在播报新闻。而盲人使用电视却能精确地找到想收看的频道,这一点上有着一些瑕疵。反观《我是证人》,背景是2015年。女主盲人一直使用着智能手机的语音播报系统,一方面完整展示了盲人的生活状态,使得观众有一定的代入感和沉浸感;另一方面实现了剧情的推进合理化,也为戏剧的冲突核心、重要剧情节点埋下了伏笔,从某种层面上亦是一种现代化的表达形式。

人物角色的双重机制

电影《盲证》中对于女主及其弟弟的人物设定为:两个被父母抛弃于孤儿院中相依为命的孩童。在精神分析领域,孩童缺少了父母的陪伴,会造成其性格的某种缺失。女主弟弟死去的原因是女主抵制其弟弟玩摇滚,即对于弟弟的过度干涉。姐姐即女主代替的是“母亲”角色和自诩的“警察”设定的双重干预。而孤儿、相依为命的设定,在弟弟因自己的缘故死去后,所给予女主的沉痛打击将不仅为心灵上的“创伤”,更多的是“精神领域”中认同机制的缺失。

在这种机制下,女主的痛苦来自精神领域的“错觉”和对于“警察”身份认同的“创伤”,这也解释了为何影片最后女主没有继续考“警官证”,这本质上是“创伤”并没有得到修复和精神领域认同机制的缺失,且女主并没有从某种意义上完成对于过世弟弟的“解救”以及自我救赎。同时,二人相依为命、弟弟意外离去,在某种程度上亦可唤醒观众的情感共鸣机制。

电影《我是证人》中则依靠身份认同的创伤机制来进行人物设定,姐弟的设定背景来自两个重组家庭。没有所谓的独宠及恶毒的后父后母,在弟弟的意外发生以后父母也没有过多苛责,削弱了影片关于对姐姐即女主在精神领域上的降维打击,将所有的“错误”归结到了关于“警察”身份认同上的创伤机制之中。那么,自诩“警察”却有着“非法拘禁”等嫌疑,就将创伤机制刻意在女主身上放大化,影片的精神内核似乎更加单纯,即女主能否在完成关于自身对于“警察”身份认同和在“创伤”机制上的愈合。导演最终也给出了答案,在尽力修补身份认同的“创伤”机制中,设置了“大团圆结局”,让女主重新报考“警官证”,实际上则是完成了关于“创伤”机制的抗争以及自我救赎。

两部影片的导演虽然都是安尚勋,但也能觉察出其中的不同,那便是安尚勋赋予《我是证人》更多的温情化和人情味。这在某种程度上“弥补”了韩国原版上对“创伤”性机制缺失后的救赎,但忽略了中国的观众群体是否会继续对“传统式大团圆结局”买单。这也是该片在中国电影市场风评不一的原因之一。

关于变态杀人魔的刻画,《我是证人》中将其设定为病态式“溺爱”并错手杀死妹妹的形象。在变态杀人魔的视角中,其将受害者女性扭曲并整容为自己妹妹的模样,本质上是精神分析中关于“性与欲望”的无限延伸。在妹妹的“缺席”下,变态杀人魔出于精神领域机制的缺失,导致其对于“女性”“性”“欲望”的错位理解,反抗意识即自我意识逐渐被淡化,潜意识的抗争最终诞生了“前意识”,即对于“性与欲望”的追求被无限放大化,最终铸成了变态杀人狂的诞生。

导演以此手法使影片的设定更加饱满,人物更加立体化。由此看来,导演在人物设定以及背景设置上下足了功夫,为影片的合理化布局建构了完整的架构背景。但变态杀人魔的成因被归结于“交友”软件,有着商业化广告置入的嫌疑。变态杀人魔对其妹妹使用“交友”软件的不满导致其错手将妹妹杀死,此时的“创伤”机制归咎为女性的不自爱,颇有种“谁让她穿得那么少”的病态心理机制。于是,将变态杀人魔的动机归结为杀人魔在行使“正义”,铲除“不自爱”的女性,这让《我是证人》中对此人物的刻画,有了些“三观”崩坏的味道,但似乎也在讽刺着某些“中国男权”和“键盘侠”的冠冕堂皇之词。

现代性的反思

电影《我是证人》,虽然风评不一,但是安尚勋导演一直都有着自己的独立认知与思考,以及对于现代文明的反思。在女主过马路的戏码中,《盲证》中,过马路时红灯下的提示音却说“绿灯亮了,请过马路”,颇有些“黑色幽默”的寓意。导演将《盲证》中的戏剧冲突点归结于“命运”的抗争,也正如该影片中,明线是变态杀人魔周旋,暗线是女主的自我救赎,其本质上亦是“命运”的造化弄人。而在《我是证人》中改编为,女主过马路时是因为提示器遭到了人为破坏,让女主差点殒命于此,这也似乎暗示、讽刺着在随着工业化进程中诞生的某些弊端,在推动剧情的同时亦能引起观众在观影时产生某些反思。

另外,值得一提的是,《我是证人》削弱了一部分的悲情化元素。例如:在电影《盲证》之中,在警察与变态杀人魔决斗的戏份中,警察费劲周旋,将杀人魔控制住,却被杀人犯惯用的左手反杀。其“反抗”的元素被放大化,戏剧冲突和代入更加强烈。而反观《我是证人》,在这一场打斗中,不知是导演的刻意安排还是某些特定的因素,导演并没有选择将其拍死,而是以警察重伤作为收尾。

笔者认为,在此导演可能是想给予一些温情化元素,但就题材而言,这在悬疑类的叙事电影中,无疑削弱了影片的“抗争”性元素,有了些妥协的味道。在两版电影的悬念设置上,导演沿用了希区柯克的经典形式,但有着本质上的差别。在《盲证》中,女主搭乘计程车时,导演并没有给出明确线索的暗示,像是一条合情理化的普通戏码,直至杀人魔意外撞人并将其塞进后备箱且逃逸时,才指明司机并不是普通的司机,而是变态杀人魔。这种“意外”式的处理形式,也造就了该片的基调——“意外”,在发觉的一瞬间给予了观众感官上的刺激与兴奋。

在《我是证人》中,导演则让观众先行,给予观众足够多的线索和暗示,让观众先女主而行,时刻为女主的险境而揪心和捏汗,这属于经典的“希区柯克”式的设置。笔者认为,导演之所以这样设置,其实有一部分原因为《我是证人》是《盲证》的复刻,既然是复刻,观看过《盲证》后便有不少人知道这场戏码或者整场电影的基调与结局,既然都已经知道结局,那么不妨就在“悬疑”的过程中下足功夫,让观众尽可能体验“悬疑”电影的魅力之处,事实证明,导演的这种决定是正确且合理的。

另外,在《我是证人》的复刻中,导演有几个点的设置并没有《盲证》中合理且合情。其一,悬念的设置。《盲证》中,杀人犯用左手反杀警察时,给予了大量的细节刻画。在最后一刻,通过特写来刻画变态杀人魔右手的手表,而警察扣住了右手,这种“意外”已然给予观众下一个镜头的心理准备和情理,警察最终被“反杀”,“悲情”和“意外”的加持,给予观众双重刺激,这种观影的体验感是《我是证人》之中所缺失的。而《我是证人》之中,最后的打斗戏显得有些凌乱,在相互制服的过程中,变态杀人魔又用右手反杀警察,草草结束了这场电影中的决战戏码,显得有些过于单调和不合情理。

另外,在女主的出场中,导演给予了演员大量的特写刻画,似乎一直在聚焦着“妆容”,盲人的生活显得异常“灿烂”。其二,在男主目击证人出场时,证人形象的过于精致显现了某种错乱感,好像原本的“悬疑”被瞬间拉回到了“偶像剧”的描绘之中,这些细节、选角上的选取,显得有些不合时宜。当然,并不是诟病演员,但也给了一些启示。似乎中国近几年的电影中都摆脱不了用“流量明星”来烘托电影票房的嫌疑,而中国当下的电影市场是否适合片面的追求流量呢?当然,商业化电影自然免不了考虑流量因素对票房的加持,在此种窘迫下,这个问题似乎又将重新交付到导演和受众手中。

在电影《我是证人》中,能觉察到导演细致的情节刻画和独到的电影见解。《我是证人》这类复刻电影,也证明中国市场可以接受“一本双剧”即一个剧本两部电影的表达形式,这也能够成为中国电影市场的新出路之一,如《十二公民》复刻《十二怒汉》等。在国外优秀电影题材的范本之上,融入中国独有的元素,再加之合理化情节的设置。《我是证人》虽然评价不如《盲证》,却能从电影中细细品味到许多的隐喻及“暗讽”,及特定“时代”下的“现代性”事物。影片不限于给予观众感官快感,更能引起受众的思考,那么其便有存在的意义。笔者认为一部电影的好坏不该是由票房或是口碑决定,电影的意义在于能否在这短短的电影时空中给予观众更深刻的文化内涵,以及对精神内核的思考与思辨。