剧情介绍

1944年冬季,盟军节节进逼但已成强弩之末,德军步步后退但精锐尚存,西线战场出现了非常微妙的局面,尽管盟军实力雄厚,但不小心犯下的错误依旧会让他们在阴沟里翻船。对信奉进攻的希特勒而言,如果能抓住机会奋力一搏,突然出击在盟军的软腹上狠狠打上拳,让盟军来个内出血,也许会让西线战场出现对德国极为有利的局面。

为了扭转败局,希特勒制定了西线反击战计划——“莱茵河卫兵”,企图在西线阿登地区集中优势兵力发动大规模反击,迅速突破盟军防线,迫使英美与德国媾和随后再调转兵力对付苏军。德军的反击一度取得战果,但随即被盟军所阻,并逐步转入溃败。

阿登战役是德军发起的最后一次反击作战,此战消耗了德军最后的有生力量,加速了其灭亡。德军的失败证明,指导战争必须遵循战争的规律,违背战争规律必将为战争所惩罚。

"

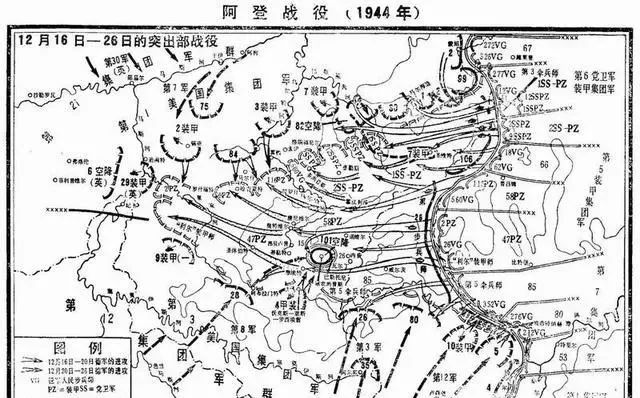

" 按照德军计划,反攻地点位于阿登山区。由德军“防守大师”莫德尔元帅率领的b集团军群负责实施,具体部署是:由北向南展开3 个集团军。以北路的第6 装甲集团军(共9个师)为主要突击力量;第5集团军(共7个师)负责掩护第6 装甲集团军左翼;第7 集团军(共7 个师)负责掩护b 集团军群的南翼和西南翼;另外8 个师作为预备队,直接参战兵力共计20 余万人,900 余辆坦克、800 余架飞机、2600 门火炮。

西线的盟军共有25 个装甲师、62 个步兵师、坦克6500 辆、各型飞机1 万余架。从北至南依次部署的是德弗斯的第6 集团军群(辖美法2 个集团军)、布莱德利的第12 集团军群(辖美第1 和第3 集团军)、蒙哥马利的第21 集团军群(辖4 个集团军)。处于德军反击正面的是美第1 集团军第5、第8 军。由于第8 军正在休整,美军在阿登地区仅有5 个师8.3 万人,坦克242 辆。

"

" 12 月16 日拂晓,德军在寒冬浓雾掩护下突然发起全线进攻。北路的第6 装甲集团军顺利突破美军前沿阵地,向内挺进。中路的第5 装甲集团军于17 日包围了美军两个团、迫使7000 人投降,18 日,第5 装甲集团军进抵公路交通枢纽巴斯托涅。南路的第7 集团军持续挺进,在南侧为中路部队建起了一道屏障。至此,德军的全线进攻已造成一块宽约100 千米、纵深30~50 千米、的突出部,德军凌厉的进攻拉开了阿登战役的大幕。

巴斯托涅是阿登地区的交通枢纽,德军第5 集团军群经过此处时,留下一个师的兵力攻打巴斯托涅,后续部队对其实施包围,装甲部队则绕道加速西进。

17 日晨,盟军急令美军第101 空中突击师驰援巴斯托涅,同时加强巴斯托涅的防御,挡住德军的攻势。由于盟军顽强阻击,德军虽完成对巴斯托涅的包围,但仍未攻下。

"

" 19 日,盟军指挥部决定采取南攻北守的方针。具体部署是:第3 集团军北上攻击德军的突出部;第6 集团军向北靠拢保护第3 集团军右翼;第1 集团军坚决顶住突入阿登地区的德军、坚守阵地,并准备与第3 集团军南北对进、合围德军。

部署调整后,美第3 集团军从12 月22 日起发起反攻。由巴顿率领的2 个步兵师和1 个装甲师全力以赴向巴斯托涅开进。24 日到达目的地,并开始向包围巴斯托涅的德军外围阵地实施进攻。

"

" 巴斯托涅地区地形易守难攻,德军顽强抵抗,每一个村庄、每一片树林都发生了激烈争夺。25 日,巴顿发现纳夫夏至巴斯托涅公路方向上的德军抵抗较弱,于是集中第4 装甲师所有坦克强行突击。

26 日下午,第4 装甲师所剩无几的谢尔曼式坦克终于突破了德军在巴斯托涅南部的防线,与坚守部队胜利会合。两军消耗都很大,但盟军大大加强了在巴斯托涅的防御和部署。1945 年1 月3 日,几个预备队师赶来后,德军再次集中3 个师的兵力对巴斯托涅发动进攻,但遭到盟军猛烈反击,损失惨重。

在巴斯托涅受阻的同时,德军北路和中路的进攻也遭受挫折。

在北路,美第1 集团军第7 军于22 日抵达指定地点,并迅速向第82 空降师靠拢。至23 日,天气转晴,盟军出动5000 架次飞机猛烈轰炸德军装甲部队和运输车辆,使德军损失惨重,补给面临极大困难。为保存实力,德军只能在夜晚出击,用探照灯照明。空袭极大地迟滞了德军的攻势。到24 日,两路美军在韦尔博蒙地区围歼了孤军突入纵深的北路德军精锐部队——党卫军第1 装甲师。

"

" 在中路,德军坚持按计划向西进攻:第2 装甲师等部一直往西推进,24 日占领距默兹河仅4千米的塞勒斯,使德军中路也形成了一个突出部。当日,德军第2 装甲师和装甲教导师向北面的美军第1 集团军发起攻势。25 日,德军第2装甲师与美军第2 装甲师正面遭遇,遂爆发坦克大战。

激战从清晨持续到日落,整整一天,超过250 辆坦克在数十千米的雪地里相互厮杀,坦克发动机和炮火的浓烟遮蔽了寒冬的天空。最终,美军以坦克数量上的绝对优势赢得了此战胜局。德军第2装甲师阵亡2500 人,被俘1050 人,损失坦克81 辆。此役为美军第2 装甲师获得了“活动地狱”的称号。

巴斯托涅的失败和2 个装甲师被歼,使德军丧失了进攻锐气。12 月底,德军向马斯河的进攻已被阻止,盟军则继续调集部队、积蓄力量,准备反击。

两路失利并没有使希特勒放弃扭转败局的挣扎,他妄想在南线奋力一搏。12 月31 日夜,南部战线的德军“g”集团军群对斯特拉斯堡的美军第7 集团军发起攻势。同时德国空军倾巢而出,1000 多架飞机对法国、比利时和荷兰境内的机场进行突然袭击,炸毁盟军飞机260 架,但德军自损飞机约300 架,其中有80 余架飞机是被自己的高射炮火击落的,因为德国空军为保密起见,没有向高炮部队通报此次行动。盟军在数十日之后便补足了飞机的损失,而德国空军则没有这样的补给能力,此后德国空军再也无法发动大规模行动。

"

" 当天,德军“g”集团军群向阿尔萨斯发起猛烈进攻。这是阿登战役中最激烈的战斗,德军血战5 天最终未能拿下这座城市。美军第7 军一直抵抗到1 月21 日才后撤,而此时德军在阿登已溃散不堪,几路进攻失利后,德军完全丧失进攻势头。

1 月8 日,希特勒下令德军撤退。盟军立即转入全面反击,苏军应盟国要求在东线发起维斯瓦河-奥德河战役。为缓解危机,希特勒将第6 装甲集团军火速调往东线。其余德军唯恐被包围,丢弃重装备急速向东撤退。美军迅速展开追击,于16 日在乌法利兹胜利会师。21 日德军狼狈退回出发阵地,28 日全部撤至德国境内,突出部战役遂告结束。

阿登战役是西线规模最大的一次阵地反击战,参战双方的损失都很大,德军死伤和失踪了约12万人,损失600辆坦克和重炮、1600架飞机和6000辆汽车。而美军也伤亡10万人,损失了733辆坦克和反坦克炮。英军则伤亡2千余人。但两者不同的是,盟军能够迅速地弥补损失,但处于东西两线作战再加上盟军的战略轰炸之下的德军却再也无法弥补这些已经损失的最后的精锐部队。德军的这次反攻虽然使西线的美军遭受到了重大损失,但也严重削弱了它在西线的防御力量和东线的机动兵力。之后的德军因为没有后备力量可以补充,不但彻底丧失了反攻能力,甚至都难以进行持久的有效防御。

阿登反击战贯彻了希特勒的“进攻是最好的防御”作战理念,但最终归于失败,原因不仅在于客现条件的限制,更在于希特勒的主观判断和在作战指导上的失误。

"

" 失误之一是对国际战略形势的严重误判。

1944 年9 月德国败局已定,但希特勒认为同盟国只是一个松散拼凑的联盟,如果抓住时机,重点对英、美发动几次沉重的打击,造成盟国分歧加剧,德国就能和一方单独媾和而结束战争。“莱茵河卫兵”计划就是在这样的战略判断下孕育的。

但事实上,盟国之间虽存在分歧,但时德国法西斯的立场和态度已达成一致,任何一方不仅不会与德国单独媾和,而且会在东西两线配合作战。当1 月6 日丘吉尔向斯大林求援时,苏军尚未准备就绪,但为履行同盟国义务,比原定日期提前8 天实施了维斯瓦河——奥得河战役,迫使希特勒将兵力从西线调往东线、反击计划彻底破产。

失误之二是作战目的严重超出了德军兵力所及。

阿登反击战目的是牵制美英,但这一作战目标与德军当时的兵力和作战能力严重脱节。德军北线的第6 装甲集团军迟迟不能取得后续进展,第5 集团军后续攻击迟缓。原因都在于没有足够兵力和预备队做后援。

"

" 此外,德军的坦克数量以及燃料等作战物资也严重不足。每个德国装甲师装备的坦克数量只及美国标准的一半,由于油田被炸、物资紧缺和盟军空袭,德军得不到必需的补给数量,不仅无力发展进攻,而且难以守住原有阵地。有限兵力装备与德军过高的作战目的之间的无法解决的矛盾注定了其必定失败的结局。

失误之三是作战计划严重脱离敌我实际情况。

德军的作战计划脱离实际情况——

一是在兵力补充方面,德国当时可动用的兵力与盟国可动用兵力之间存在无法消除的巨大差距。

"

" 二是在战斗力评估方面,希特勒严重低估了美军战斗力,而高估了德军实力。实际上,此时的德军已无法与1940 年装备精良时相比。而美军则能在前沿被突破后很快组织起有力的防御,并恢复攻势。

三是盟军的空中绝对优势。德军借助浓雾天气发起进攻,然而一旦天气晴朗,空袭恢复,盟军对公路、铁路进行地毯式轰炸使德军后勤补给陷入瘫痪。而最重要的是德军的高层将领们都清楚,即使德国反击达到目标,对盟军来说也只是暂时挫折,充其量把盟军的总攻计划推迟几个星期,决不会导致盟军失败。

失误之四是作战部暑未能根据战况灵活调整。

在战局未能按照预想的方向发展时,如果德军能够及时调整部署,则有可能争取有利战果并保持战役主动,至少不至于丢盔弃甲一败涂地。

在第6 装甲集团军进攻受阻,第5 集团军却进展顺利时,如果德国最高统帅部能够及时将主攻任务交给第5 集团军,那么中路攻势就可能更加迅猛并取得更大战果。而当德军的攻击已到达顶点,难以维持并即将面对盟军南北夹击之时。

"

" 德军统帅部并没有及早组织掩护和撤退,最终在盟军强大反击之下丢弃重装备一路东逃直至德国本土。希特勒和他的统帅部一意孤行。使高级指挥官有意见不敢提,造成德军不能根据战局发展及时调整部署,也是导致德军反击遭遇惨败的重要原因。

阿登反击战有两大重要启示:

启示一是知彼知已是谋划作战的首要问题。

一切的计划和战术都应建立在准确掌握和判断情况的基础上,情报失误将造成严重后果。从二战中后期欧洲战场形势的发展看,德军情报工作有很多失误:

一是情报搜集不全。德军对行动地域情报的掌握严重不足。第5 装甲集团军的进攻道路上有一个联军的大油库,储存有250 万加仑的油料,这对于缺乏油料的德军来说,意义不言自明。然而德军开进时距离此处不到0.25 英里,而坦克却在别的地方排着长队等着加油。

二是情报判断失误。德军统帅部对美军调动兵力的速度和能力严重估计不足,对苏军进攻也没有准确预测和准备。致使进攻到达顶点后由于撤退不及,遭到美军优势兵力夹击,损失惨重。

启示二是战术上的成功挽救不了战役全局的失败。

"

" 不可否认,德军这次反击作战在战术上确有许多可圈可点之处,例如发起进攻之初,德军频繁调动兵力误导盟军,使阿登地区疏于防备;成功实施特种作战“麒麟”计划,混入驻守阿登地区的美军当中,给盟军制造了很大的混乱。这些战术方面的成功造就了战役开局和中路进攻顺利进行,但决定战役胜败的因素很多,战术并非唯一因素,更重要的是战争性质、兵力对比和作战指导。战争的非正义性、悬殊的兵力兵器对比和建立在错误判断之上、僵化的作战指导,决定了德军此战必败,这就是战争的规律。