剧情介绍

作者:hiranmoy lahiri

译者:鸢尾花

校对:易二三

来源:offscreen(2022年11月)

在37年的职业生涯中(1930—1967),日本导演成濑巳喜男(1905-1969)执导了89部电影。其中有67部影片存世。成濑倾向于在日本传统的电影类型中进行创作,也就是所谓的「庶民剧」,讲述的多为中下层阶级的生活故事。

成濑在职业生涯的早期就拍过这样的庶民剧——默片《小人物,加油吧!》(1931)和《愿妻如蔷薇》(1935)。他在战后拍摄的电影同样很受观众欢迎。电影评论家戴夫·克尔写道:「成濑巳喜男与小津安二郎、沟口健二都属于日本电影的伟大传统,尽管美国观众对他的名字仍然几乎一无所知。」

唐纳德·里奇认为,即使西方观众对成濑的作品并不熟悉,但日本观众一直没有忘记他。「他的名声在本土从未消失过,日本人非常清楚成濑是谁。」(克莉丝汀·汤普森语。)他经常被人们拿来和他的同侪小津安二郎(1903-1963)进行比较。甚至他在松竹制片厂的老板城户四郎也曾告诉他,「我们已经有了一个小津。」也许正是出于这个原因,成濑在1933年离开了松竹,去了「写真化学研究所」(photo chemical laboratory;东宝电影公司的前身),并在那里度过了他职业生涯的余生。

虽然这两位导演都以克制的运镜著称,但他们是风格迥异的导演。日本电影评论家、史学家莲实重彦观察到,「成濑巳喜男对二楼窗户的神奇使用,空间外部和内部的柔韧穿插,令人想起希区柯克对空间的使用,打光落在脸上的光影感,也表明成濑巳喜男与格里菲斯的遗产有某种关联。」 小津在他的电影中处理家庭问题,但他的方法与成濑不同。

小津苦乐参半的电影中的主人公经常平静地接受生活的考验,最著名的是《东京物语》(1953),其中那对退休的夫妇在短暂的访问途中,因为他们的子女避免与他们相处而感到失望。然而,这对父母决定,在孩子的问题上,他们的处境比大多数人要好得多:「他们当然比一般人好。我们是幸运的。」

多舛的经历让成濑巳喜男对生活有了有不同的看法。他的童年十分不幸,在很小的时候就成了孤儿。他的电影描绘的多为在和残酷、不公正生活的永恒斗争中的个人,讲述了他们与命运、社会偏见斗争的故事,以及二战后日本女性所面临的艰难困苦。他的电影中的人物常常被生活打败,尽管他们与生活中的无数残酷事实进行了绝望的斗争。

成濑曾说过:「我电影中的角色哪怕只动一下,也很快就会碰壁。在我很小的时候,我就认为我们生活的世界背叛了我们;这种想法至今仍伴随着我。」「命中注定的浪漫」这一主题在成濑的电影中反复出现。

《浮云》(1955)改编自著名作家林芙美子的同名小说,至今仍是成濑在国际上最知名的作品之一。该片由高峰秀子主演,讲述了一段命运多舛的恋情,这段恋情在二战期间的战地开花结果,在战后日本的荒凉环境中结束。成濑在他职业生涯的最后四年里拍了四部电影,其中最令人难忘的是《情迷意乱》(1964)和《乱云》(1967)。两部影片都展现了强有力的爱情主题。这两部电影的核心女主角都是寡妇——显然是在父权制社会中挣扎的坚强人物。

第二次世界大战后,在道格拉斯·麦克阿瑟的领导下,美国军队从1945年到1952年占领了日本。日本的军事和军备工业所剩无几,天皇的地位被降低到了「形象代言人」的程度。除了政治上的变化,同盟国还引入了一系列的社会、经济和教育改革。有新的法律来提高妇女地位;旧的家庭结构,包括组合家庭和多代同堂的家庭,逐渐演变为核心家庭的结构;受美国文化影响,传统的社会结构受到质疑,特别是对日本的年轻人来说,美国的音乐和电影偶像在他们中间变得非常流行。

日本正处于一个关键时期。城市人口急剧增加;现代企业开始取代更传统和家庭经营的企业;青少年犯罪率上升;黑市和帮派战争显得司空见惯。在美军占领下,从传统社会向现代社会的快速过渡并不那么顺利。成濑的电影经常描写这个过渡时期如何影响家庭的个别成员。特别是,他电影中的女性角色通常是日本传统社会的僵化规则的最大受害者。新式的现代思想鼓励她们独立,但这种独立却要付出巨大的个人代价。

成濑巳喜男通常不给他的演员详细的指导;他希望他们呈现自然的状态。据资深演员仲代达矢说,成濑巳喜男更喜欢那些「反应灵敏」的演员。成濑相信,他的演员对特定情况的自发、本能性的反应使他的电影具有天然的魅力。他的电影也很细腻,避免了对情感的戏剧性表现。

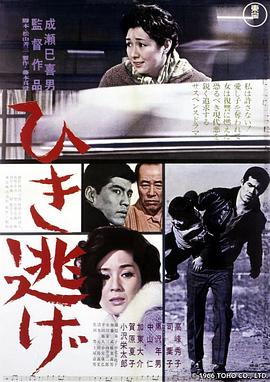

《情迷意乱》的时间设置在二战结束18年后,俨然是一幅日本社会的生动画卷。它讲述了一个士兵遗孀礼子(高峰秀子饰)的故事。她很年轻就结婚了,在她的丈夫去参加战争之前,她只和他生活了六个月,而丈夫再也没有回来,观众只看到他的一张照片。礼子是一个传统的女人,帮助经营她婆婆的老式家庭杂货店。战争期间,和日本大部分地区一样,她的家在盟军的空袭中被炸毁。战后,她让这家商店从灰烬中重生。

成濑巳喜男总是在电影中表达寡妇如何被过时观念裹挟的社会体系不公平对待的主题。礼子的姐夫幸司(加山雄三饰)是一个心地善良但被宠坏了的年轻人,他把时间花在赌博和喝酒上。在哥哥因战争死亡的阴影下长大,这对他来说并不容易。战后,随着国家的重建,日本被鼓励模仿美国「现代社会」的模式。全国性连锁超市的兴起,大型商店以低廉的价格出售商品,这成为了破坏小型家庭生意的元凶,正如片中森田家经营的小店一样。影片中这种影响的一个例子是森田家一个邻居的自杀,他的生意破产了。

成濑巳喜男还经常在他的电影中展示传统道德价值观的溃败。在《情迷意乱》中,幸司与一个年轻的「现代」女孩发生了肉体关系,这个女孩在长辈面前抽烟,并公开、随意地谈论情事。

同时,更复杂的一点在于,幸司暗中爱上的正是礼子。当他们的家人试图将商店卖掉时,他站出来维护她的权利,而商店将被一家超市取代。超市——作为一个新兴的现代商业交易场所和资本主义对传统的家庭式小规模商业模式的干预形式,在影片中显得非常重要。这既是一种象征,也是日本「经济奇迹」时代中的一个主导因素。

幸司错误的生活方式原来是因为他在压抑他对礼子的爱,即便他知道这份爱是没有结果的。高峰秀子用高超的演技,将礼子演绎为了一个和幸司一样按捺心中情感的人物,在幸福和绝望之间挣扎。礼子很孤独,但她知道传统的社会道德不会接受这份禁忌之恋。她坚强而独立,但她尊重禁锢她的传统原则,认为不可能违背社会的严格习俗。她拒绝了幸司的追求,即使他试图通过改变自己的生活方式来打动她。镜头移动的幅度虽然很小,但足以表达他们之间的情感动态。

每当礼子和幸司走在一起时,镜头就会跟着他们——以一个局外人的角度。礼子逐渐走到了幸司的前面,走出画面;当她转过身来看着他时,他不得不追上去。他只是无法接近她。她每次都刺激着他的前进。到了最后,她离开了家里经营的杂货店。幸司决定在同一辆火车上跟着她。

在接下来的很长一段时间里,他们似乎忘记了现实生活中的烦恼,彼此享受着一夜的旅程。翌日清晨,这种幻觉消失了。在礼子的要求下,他们在一个山区的温泉小镇下了火车。礼子承认,「当你说爱我的时候,我很开心。」然而,这无法改变什么。她无法逾越道德的界限。这最终导致了幸司的死亡。他的尸体在第二天被发现;观众无法确定他到底是意外掉下悬崖还是自杀。在最后一幕中,礼子踉踉跄跄地跟在幸司的尸体后,看着抬尸者把他抬下小路。当他们必须穿过一座桥时,她停了下来,也许她心中坦然接受了这一切的残酷性。

影片的最后一个镜头是一个特写。观众不禁要问,礼子的心理状态是什么——悲伤、不相信还是全然接受。观众甚至会想到她之前对幸司说的「我没有浪费我的生命,我在认真过我的生活。」毕竟这可能不是真的。

虽然《情迷意乱》的剧本由松山善三创作的,但故事却来自成濑巳喜男,是一个关于悲伤和压抑欲望的经典故事。礼子为了把自己和幸司从不论恋情的丑闻中解救出来而进行的斗争最终适得其反。她失去了挚爱。

在成濑的电影中,女性总是和不可逾越的困难作斗争,在《情迷意乱》中则是沉闷的家庭,战后的经济动荡,以及无法容忍婚外恋情的社会。这种不快乐和混乱的状态反映在了电影的日文片名「midareru」中,结合全片内容,它的意思是「困惑」或「不安」。最后,这种困惑偷走了他们在孤独和不安的世界中获得幸福的任何一丝机会。

迈克尔·科雷斯基曾如此评价成濑的电影:「他电影中的主角一般是女性,被现状禁锢在家庭和职业环境中,她们的生活取决于悲剧性的事故和其他命运的转折。但是,尽管有这些戏剧性的表象,他的电影却注入了非凡的现实主义和实用主义内核——它们不是简单的,对普通人极端情感状况的描摹,而是日常生活的反映,具有生动的感受和令人难忘的人物,即使在内心经历着激烈的斗争,他们仍然保持外表的宁静。」

成濑的最后一部作品《乱云》(也被称为《阴影中的两个人》)很好地证明了这一说法。在这部影片中,成濑处理了许多他在《情迷意乱》和《浮云》中处理的相同议题。与它们一样,这是一部关于两个人的生活以及讲述他们与悲剧性结果作斗争的作品。

《乱云》的女主角是由美子(司叶子饰),她是一个聪明而有教养的家庭主妇。她的丈夫江田宏(土屋嘉男饰)是一名公司职员,即将被调到华盛顿。这对幸福的夫妇正规划着他们的未来,谈论还没有出生的孩子,同时努力提高江田宏的英语能力。正如成濑巳喜男惯用的故事情节一样,灾难降临了。由美子的丈夫死于一场车祸。成濑以前也用过这种情节,最近的一次是在《撞车逃逸》(1966)中。

凯瑟琳·拉塞尔在《成濑巳喜男的电影:女性与日本的现代性》中写道:「成濑将汽车描绘成现代性的恶魔机器,在齿轮中碾压妇女、儿童和服务阶层的身体,然后再把他们吐出来。」司叶子在《撞车逃逸》中也扮演了一个关键角色,她是那个撞死孩子的男人的情人。而在《乱云》中,她的角色类似于悲剧的接受者。汽车司机是加山雄三扮演的三岛史郎。虽然事故的原因是技术而非人为,但成濑暗示三岛史郎喝醉了。

这并不是成濑唯一一次将喝酒描绘成夺走主角生命的原因。例如,在《情迷意乱》中,幸司在他死亡的那晚喝醉了。和礼子一样,由美子也是一个内心破碎的人。成濑再次回到了日本的寡妇所面临的问题。虽然由美子把她得到的一部分养老金寄给了她的公婆,但她们仍然选择把她的名字从家庭登记册上删除,让她完全与养老金基金无缘。

她丈夫的雇主对她也好不到哪里去。尽管日本社会和法律在重建阶段发生了巨大的变化,但它仍然没有认识到单身母亲或寡妇所面临的巨大挑战。在《乱云》中,由美子可能选择了堕胎。影片对这一点的展现略显模糊;尽管人们看到了医院的内部,但并没有清楚地表明接下来会发生什么。

即使三岛史郎被宣布为无罪,他的内心还是怀有强烈的负罪感。他试图向由美子道歉,但她的悲痛使自己无法原谅他。三岛史郎同意了由美子姐姐的要求,即定期向由美子提供赔偿。由美子最初不愿接受,但经历变故后,她的生活也变得窘迫。与此同时,三岛史郎被他的老板调到了遥远的青森市,他把责任推给了志郎,因为在事故发生时,公司的外国客人在车上有一个护卫。三岛史郎怀疑自己被训斥是因为他在和老板的女儿顺子约会。按他的老板的话说,三岛既没有社会地位,也没有成为他未来女婿的可能。

成濑描写了三岛和顺子关系结束的时刻,这场戏开始的镜头是顺子在三岛的家中等待。顺子不愿意他搬到青森。成濑从二人的广角镜头切到了突出他们表情的特写镜头。她拉上窗帘,可能是为了保留一些隐私。三岛很有绅士风度,但也很严厉地拒绝了她的追求。下一个镜头切换到外部视角,三岛悄悄拉开窗帘。成濑在这里的剪辑简单却富有力量。当顺子从桌子上拿起钱包时,成濑给了一个特写——被留下的是三岛家的钥匙,以示他们关系的结束。

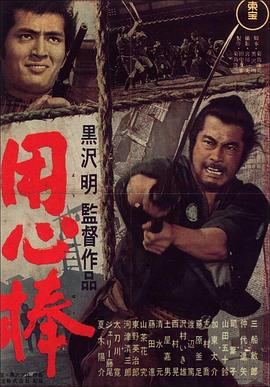

成濑对快速剪辑的成熟运用效果很好,利用钥匙或钱包等物体的镜头,象征了房间里无声的紧张关系。黑泽明曾如此评价成濑的风格:「令人赞叹的节奏,以至于让人意识不到剪辑的存在......就像一条深邃的河流,平静的表面掩盖了底下快速的暗流。」

与此同时,在失去了在城里做收银员/秘书的临时工作后,由美子也考虑搬回她的家乡青森。由美子的姐姐胜子住在这里,她也是个寡妇。胜子在那里经营着一家旅馆,与由美子的优雅性格不同,她大胆而自信。于是三岛和由美子再次相遇了。三岛身上始终有一种绅士风度,但同时他的行为也很像孩子。他对由美子的愧疚和同情的感情逐渐变成了爱意。

影片的最后一幕,他们发现自己都爱上了对方,尽管由美子对这种关系很反感。她坚信三岛确实是杀害她丈夫的汽车司机。与《情迷意乱》一样,两位主角都面临着矛盾的情感,同时考虑到这种关系的社会影响。《情迷意乱》中的礼子难以突破社会规则,而《乱云》中由美子关心的不是社会,而是她自己内心的声音,以及她是否能够忘记她丈夫死亡的悲剧。然而正是这份内心的情感,让这段关系从一开始就注定要失败。

两人在湖上乘船,期间三岛发了高烧。搁浅后,他们去了一家旅馆。让人联想到成濑《浮云》的最后一幕,它的背景非常相似,夜晚在雷雨和暴雨中度过。第二天早上,三岛的烧退了,但他们的关系却没有恢复。

在一个场景中,成濑在青森县乡村郁郁葱葱的背景下,用两个远景镜头将他们分开,描绘了这对情侣的内心冲突。他们看起来孤独、脆弱。特写镜头再次被用来强调情感,以及接吻的激情时刻。成濑在他的最后一部电影中,展现了比以往更大胆的情感。他大多避免展现激情,宁愿依靠身体语言和暗示性的剪辑。

然而《乱云》在这一点上,让观众可能会认为这段关系有成功的可能。三岛之前认为他的存在给由美子造成了困扰,要求从青森调走,而调职终于实现了。他准备去拉合尔(日本人的普遍将那里视为霍乱的发源地)。两人决定租一间旅店。接下来的情节发生在一辆汽车里,两人之间没有对话。在一个铁路路口,汽车停了下来。在这个冗长的场景中,成濑再次使用了两个镜头和特写,展示了三岛和由美子越来越多的不适感,以及象征性的铁路红色警告信号,因为火车似乎在无休止地响着。武满彻的音乐加强了气氛,导致他们经过两辆车相撞的破碎残骸的时刻(这令他们都想到了由美子丈夫的死)。

倒数第二场戏几乎是无声的,由没有任何音乐的镜头组成。特写镜头、最后一吻再次强调了这对情侣心中难以压抑的渴望。寂静,以及任何一种对浪漫的可能性的幻觉,被救护车的警报声打破了。当救护车最终抵达并带走事故受害者时,音乐又重新响起。在影片的第一幕中,当由美子去医院辨认她丈夫的尸体时,他的头部被绷带包裹着。

在最后一幕中,事故受害者的外观几乎是一样的。无言中,由美子和三岛都意识到这段恋情是徒劳的。影片的结尾是三岛乘火车离开,而由美子在一个美丽的湖边漫步,她在悲伤中的踱步表达了她内心的不甘。即使是影片中鲜艳的色彩和青森县郁郁葱葱的景象,也在某种程度上传达了贯穿整个故事的悲伤情绪。

在成濑的最后一部电影中,两个人再次试图改变不可避免的事情,但却失败了。它以微妙的方式表达了人们心中的渴望和无助。片名的另一个翻译,即《阴影中的两个人》,也很恰当。成濑的剪辑像往常一样沉稳而低调。有些场景完全没有对话。在一次采访中,仲代达矢曾说,成濑巳喜男给他的建议是要「自然」,他说:「我将通过剪辑来传达一切。」他的最后一部电影《乱云》就是这句话最鲜明的实证。

成濑巳喜男是一位捕捉情感变化的大师。侯孝贤在一次采访中断言:「作为导演,成濑富有描绘人在关系中的情感如何因社会而改变的才华......他对这一主题的描绘常常带有绝望的气质。而这些人物在银幕上被刻画得如此精妙动人。」《乱云》也反映了导演对他自己即将结束银幕生涯的预感。在他的一生中,特别是在战后的几年里,他的电影一直在描绘人类参与一场永恒的战斗,其中从来没有一个「快乐的结局」。

他们总是被命运打败。美国电影评论家菲利普·佩特提出了理解这一观点的理想方式,他写道:「成濑巳喜男作品中悲凉的存在感会让人上瘾......他的艺术的魅力之一正是悲观主义。它认为生活中的不快乐是理所当然的;因此,我们可以在悲伤的情感支配中放松片刻,从一开始就默许命运的失意。」