剧情介绍

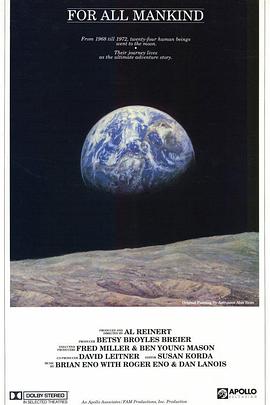

不知有多少人还记得小学语文书里的一篇课文“只有一个地球”。从英国经济学家b.沃德和美国微生物学家r.杜博斯笔下的“小小行星”,宇航员天际遨游时望见的“水晶球”,到我们所有人赖以生存的土地。今天,“only one earth(只有一个地球)”也是2022年世界环境日的主题。你最先看到的是哪一帧画面?知道每一寸山河背后的秘密吗?答案就在下文里。

五十年的座右铭

提起《只有一个地球:对一个小小行星的关怀和维护》这本书,不得不追溯到50年前,两位作者受联合国人类环境会议秘书长莫里斯·斯特朗所托,在大会来自58个国家152位成员组成的通讯顾问委员会的协助下完成了这本关于地球环境的著作。

1972年6月5日~16日,瑞典斯德哥尔摩第一次汇聚了来自全球的代表,召开了首个“人类与环境会议”。其通过的《人类环境宣言》是人类环境保护史上的第一座里程碑。

随后在同年的第27届联合国大会上,世界环境日(每年6月5日)应运而生。

在今年6月2日~3日刚结束的“斯德哥尔摩+50”国际环境会议,回到了曾经的地点向世界呼吁,为健康的地球采取紧急行动。

▲ 今年6月2日在瑞典 “斯德哥尔摩+50”国际环境会议开幕式上的环保主题表演。图:新华社

作为这个星球上数十亿分之一(根据世界人口时钟显示,截止至2022年5月,全球人口总数超过78亿)的我们或许还未意识到,在浩瀚的银河系中,地球也是数十亿颗行星里的唯一。

▲ 在银河系中,地球犹如一颗尘埃。

一句持续了50年的座右铭,也暗示着人类与地球之间相互珍爱,又彼此威胁、拯救的漫漫长路。

你看到了哪种生态系统的“崩溃”?

如果把地球视作一个有情感的生命体,在近几十年中,这个星球上的许多生态系统也因人类对资源的渴求被推向了崩溃的临界点。

大如森林,小如池塘的生态系统背后藏着怎样的潜力与威胁,还记得刚才的你看到(或截图)的第一帧画面吗?从2021年世界环境日提出“联合国生态系统恢复十年”倡议以来,认识关键的生态系统,是我们了解、守护地球的重要一环。

?

河流与湖泊

▲ photo by unep / duncan moore

许多鱼类以昆虫为食,因此人类可以通过在河岸边种植更多“昆虫友好型”植物来恢复河流。

安全且充足的水源已成为一种奢侈品。污染、过度捕捞、基础设施建设以及因灌溉、工业和家庭用水增加,正导致淡水生态系统不断退化。恢复水源意味着减轻污染、减少并有效处理废弃物、对水源和鱼类资源的开采进行可持续管理以及恢复地表和地表以下的植被。

?

草原和热带稀树草原

▲ photo by pexels / leif blessing

草原和热带稀树草原是人类数百万年前进化的发源地。

正遭受退化威胁的草原需要通过清除木本植被并重新播种本地草种有助其恢复;重新引入消失的某些动植物物种并加以保护,直到它们建立起一定规模的新的种群。牧民和其他一些长期居住在草原上的群体,在当地生态系统的可持续管理相关计划中能发挥重要作用。

?

山区

▲ photo by pexels / trace hudson

近几十年来,至少有600座冰川消失,影响了数十亿下游居民的水供应。

全球温度的飙升迫使物种、生态系统和人类被动适应或被迫迁徙。人类需通过恢复森林以及加强对于相关生态系统的保护以对抗雪崩、山体滑坡和洪水。

?

森林

▲ photo by pexels/ invisiblepower

森林为全球80%的两栖动物以及大多数鸟类和哺乳动物提供了栖息地。

伐木、劈柴、污染、有害物种入侵和野火正在破坏地球剩余的林地。重新考虑如何种植及消费粮食,有助于减轻森林与日俱增的压力。因土壤的退化而遭废弃的农田,可能是恢复森林的理想之地,这也意味着在繁忙的农场和村庄附近蕴藏着培育成片森林和林地的机会。

?

海洋与海岸

▲ photo by unep / lisa murray

海草是低调的气候卫士,其碳捕获速度比热带雨林快35倍。

海洋处于环境污染、气候变化的“前线”,更可持续地开展捕鱼作业及红树林采伐;正确处理污水和其他废水,并阻止塑料垃圾流入水体;认真管理、积极恢复珊瑚礁、红树林和海草,以使海洋能够持续为全球数十亿人的生计提供支持。

?

农田

▲ photo by unep / lisa murray

工业化农业中过度施用氮肥不仅污染空气和水,还会加剧气候变化。

减少耕种,更多地使用天然肥料和病虫害防治方法以及种植包括树木在内的多种农作物,可以重建土壤中的碳储量,使其更加肥沃,甚至在不占用更多耕地面积的情况下养活不断增长的人口,还为野生动植物创造了栖息地。

?

泥炭地

▲ photo by pixabay / rudy and peter skitterians

泥炭地仅占世界表面积的3%,却储藏着全球1/3的土壤碳。

泥炭地及其所存储的大量碳和水,正在被排干并转化为农业用地,或因火灾、过度放牧、污染和泥炭开采而退化。为避免气候变化加剧,需将碳固定在原位——潮湿的地下。同时,还须恢复许多已被抽干和退化的泥炭地,使之重新变得湿润,来保护稀有动植物。

?

城市

上海载有监测记录的鸟类共计517种。

我们总将城镇视作生态沙漠。但是城市具有巨大的恢复潜力。清理水道;种植吸引蜜蜂友好的植物;在公园、学校和其他公共场所中创造城市林地和其他野生动植物栖息地。透水性人行道以及城市湿地可防止洪水和污染……

换一个角度感受地球

?

《伊甸园:地球最后的秘境》

(eden: untamed planet)

▲

导演:ingrid kvale

解说:海伦娜·伯翰·卡特

类型:纪录片

制片国家/地区: 英国

首播时间:2021.07

在我们熟悉的生态系统之外,婆罗洲雨林、纳米比沙漠、卢安瓜河谷草原、加拉巴哥热带群岛、巴塔哥尼亚高原、阿拉斯加东南部温带雨林,听起来遥远的这6处地方,是地球上6个仅存尚未被人类破坏的秘境,也代表着截然不同、令人赞叹的自然生态栖息地。

全球最具代表性的纪录片团队bbc earth,除了令人惊叹《星球》系列,又一次用镜头探索自然环境正面临的生态危机。在今年的世界地球日(4月22日),他们特别回顾了这部史诗级自然生态纪录片,再与大家一同正视地球永续的议题。

借用本片制作人马克·布朗罗(mark brownlow)的话:"《伊甸园》除了让观众暂时远离生活尘嚣,沉浸于美好的伊甸园外,也希望让人们意识到原来这才是世界本来的样貌。其中,我们把婆罗洲的热带雨林最美的一面展示给观众,但其实它的另一面也因被人类大量砍伐,正以惊人的速度消失。因此我们同时想透过镜头,告诉大家要好好珍惜保护这些自然瑰宝,使它们的美能永续留存。"

?

《地球 星际视野下的地球脉动》

earth: a new perspective

▲

作者: [英] 尼古拉斯·奇塔姆 / nicolas cheetham

出版社: 江西人民出版社(2017)

从逐渐隐没于丛林的吴哥窟到繁华不眠的拉斯维加斯,从横扫太平洋的厄尔尼诺现象到跨越大西洋的撒哈拉沙暴,从沐浴在晨辉中的珠穆朗玛峰到剧烈板块运动造就的东非大裂谷,从汇集巨大水量奔流入海的亚马孙河到养育着全球十二分之一人口的恒河……

自由科普作家尼古拉斯·奇塔姆(nicolas cheetham)继《宇宙》、《行星》之后,通过清晰简明的科学解读,既带领读者认识各路山脉、河流、湖泊、大洋、城市、气象等生息脉动,获知这颗星球惊心动魄的过去;又融合了自然的宏观巨变与人类文明足迹的细微延伸,在环境问题日益突出的今天,从视觉出发,辅助人类审思自己家园的未来,引导读者重新思考人类与自然的相处之道。

?

《大卫·艾登堡:大自然的歌声奇迹》

(attenborough's wonder of song)

▲

主持:大卫·艾登堡

类型:纪录片

制片国家/地区: 英国

首播时间:2022

婉转,清丽,高亢,鸟儿在枝头欢唱。

世界自然纪录片之父大卫·艾登堡爵士在2022年的新节目中,分享其珍藏的鸟鸣,讲述鸟类鸣叫声对于种群的意义,带领观众深入聆听自然世界的天籁,由动物求偶与生存的声音,共同谱出了大自然的美妙乐章,仿如一场精彩绝伦的露天音乐节。

影片中爵爷也带大家正视环境议题,反思这片生机盎然的大地美声是否因人类对环境的迫害,可能将成为绝响。

▲ bbc earth

? 部分内容参考编译自unep、imdb,attenborough's wonder of song中文译名仅供参考