剧情介绍

《bfi经典电影细读》是由最权威的电影批评家详解影史最经典的作品。本书收录了电影史上最重要的300多部电影的目录,收集这些影片理想的正片集锦,在伦敦放映,并且委托专家学者给这些影片撰写同名书籍。

目前已经出到第六本。

文 | 查尔斯·巴尔

译 | 徐展雄

拍完《眩晕》两年之后,希区柯克的《精神病患者》再一次得到了毁誉参半的评价,某些评论家对他的不理解达到了史无前例的地步。

《精神病患者》c. a.(卡洛琳)勒琼(c. a. [caroline]lejeune)以前是希区柯克的朋友和推崇者,可这一次,她却在《观察者》(the observer)中写道:“我对剧中人物的野兽行径如此恶心和困倦,以至于影片没结束我就离开了。”

那一年的早些时间,她用了相似的形容词来描述一部由迈克尔·鲍威尔(michael powell)执导的英国影片:“我已经想不起在《偷窥狂》(peeping tom)之前有哪部电影会像它这样让我恶心了……我就不打算提及这部凶残电影中的演员们了。”

《偷窥狂》这倒是会让我们想起这两位最伟大的英国导演之间的联系,纵观他们的职业生涯,有着惊人的共通之处,当然也有所不同。鲍威尔比希区柯克小6岁,曾于1920年代晚期和他共事过,他们合作的作品最著名的便是《敲诈》(blackmail,1929)。

十年之后,两位导演的生命中都出现了影响他们后半辈子的事件:那时,希区柯克正在与大卫·o. 塞尔兹尼克(david o. selznick)就他前往好莱坞的合同讨价还价,而鲍威尔则结识了亚历山大·柯达(alexander korda),正是后者把他介绍给了埃默里克·普雷斯伯格(emeric pressburger),他成为鲍威尔的御用编剧。

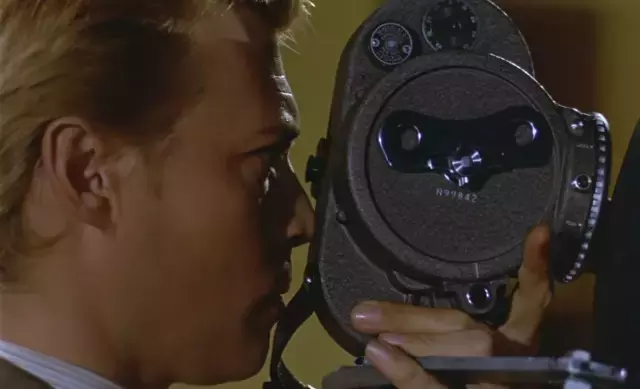

michael powell与emeric pressburger在片场两人同样对电影情有独钟,都反对现实主义的美学,都喜欢以客串出演的方式来标明这是他们本人的作品,从某种程度上说,鲍威尔就是没有去成好莱坞的希区柯克;他所提出的“合成电影”(composed film)概念也和希区柯克的“纯粹电影”(pure cinema)有着异曲同工之处。

《偷窥狂》和《精神病患者》有很多类似之处。它们都拍摄于1959年晚些时间,它们的成本都很低,它们讲述的都是貌似可爱的年轻人,但童年的经历造成了他们的情感残疾,并让他们成为连环杀手。

更有甚者,它们都直接展现了对女性的暴力和扭曲的性爱,这都对审查制度和评论家们提出了相似的挑战。但是,《偷窥狂》和《眩晕》之间的相似性虽然没有前者同《精神病患者》看上去那么明显,却更为强烈。

《眩晕》当希区柯克想要缓和评论界对《精神病患者》的恶评如潮时,他声称,无论影片描写的人物和事件有多邪恶,这部作品对他而言都只是一个开玩笑的娱乐片;鲍威尔从来没这么说过他的《偷窥狂》,而希区柯克也从来没有否认过《眩晕》的严肃性。

它们都是极度浪漫主义的作品,都以爱情与死亡的纠缠爆发为剧终,这让那个活下来的人(安娜·马西[anna massey]、詹姆斯·斯图尔特)以及和他们站在一起的观众身心俱焚、无所依靠。

随着岁月流逝,评论界对这两部电影的评价也发生了巨大的变化,虽然相同的事情也发生在《精神病患者》上,但其戏剧性仍然不及《眩晕》和《偷窥狂》;想当年,它们都是被人嘲笑或指责的失败之作,但现在,它们无论是在学术界的电影研究中,还是在批评性的文字中,都占据了至关重要的位置。

《眩晕》它们拍摄于一个电影工业和电影文化都在发生巨大变革的时代,它们走在时代的前列,而属于它们的时代也终于到来了。

它们不是那种希图迎合在1950年代晚期仍然占统治地位的盎格鲁—撒克逊批评建制的电影,这个建制长期以来都在鼓吹现实主义的常识和社会责任感,不信任商业和幻想。

在《视与听》1960年秋季刊中,理查德·劳德(richard roud)提到了电影批评在法国的兴盛,这篇文章用一张《眩晕》剧照占据了一整页。劳德说,在法国,《眩晕》被评为该年度最佳电影之一,而它另外的选择更加令人吃惊——那是道格拉斯·瑟克(douglas sirk)和萨姆·富勒(sam fuller)的作品;而另一方面,克洛德·夏布罗尔(claude chabrol)和埃里克·侯麦(eric rohmer)还刚刚出了一本关于希区柯克的书,他们在书中说希区柯克是“电影史上最伟大的形式发明者之一”。

希区柯克劳德说:当人们看到这些报道时,“他们的第一反应或许是认为这些人都是傻瓜”,但他也接着提醒,这两位作者参加了新浪潮运动,他们在运动早期所拍的那些电影看上去并不傻。

这起争论事件的结果是勒琼离开了《观察者》,不再担任该刊的电影评论家,从30年后的眼光看来,她的离职只不过是电影文化巨变的一个侧面,在彼时,这种变化已经无法被遏制了,而对希区柯克——以及日后对鲍威尔——的日益提升的重估,是这一变化的中心事件,也是它的表征性事件。

《偷窥狂》在《偷窥狂》和《眩晕》的叙事正式开始之前,影片中都出现了巨大的眼睛特写,这仿佛是想在第一时刻引入视觉与主观性的主题。在《偷窥狂》中,我们看到的是闭合的眼睑,我们发现眼睑之下眼珠的快速运动,表示这个眼睛的拥有者在做梦;然后,这只眼睛大大地睁开了,我们由此进入故事,一个具有梦幻般或者说噩梦般浓缩逻辑的故事。

当《眩晕》的片头字幕出现时,镜头则在一位身份不明的女性的脸部运动。它先是对准了嘴巴,然后往上运动至右眼的特写,这只眼睛仿佛受了惊吓一般圆睁着;然后,镜头继续往前推进,仿佛进入眼睛内部的深度空间,在那里,像银河系一般的旋涡出现了。这种旋涡让人联想到了宇宙,在鲍威尔之前的一部作品《平步青云》(a matter of life and death,1946)的开场,出现过银河系,而在该片的高潮处,我们也在大卫·尼文(david niven)闭合的眼睑后发现了浩瀚的天堂。

希区柯克并不是不知道这部电影;鲍威尔和普雷斯伯格在筹备这部作品时,去过好莱坞,而招待他们的正是希区柯克,更有甚者,希区柯克解决了他们的选角难题,他提议让金·亨特(kim hunter)来演该片中美国电台接线员。

金·亨特《平步青云》正式的叙事开场于一场惊险的坠机,鲍威尔对此的展现让人身临其境,这既是事实上的坠落,也是隐喻意义上的:大卫·尼文没用降落伞就从着火的飞机上跳下,却神奇地活了下来,而且还坠入爱河——或者说,在飞机坠落的过程中,他通过电台和金·亨特说话时,就已经开始坠入爱河了,而当他第一次看到她时,他则明确地知道了这一点。

在《眩晕》的开场,詹姆斯·斯图尔特也是一位幸存者,他看到自己的警察同事掉了下去,然后他用手指握住了水槽,他的下面是万丈深渊。就自然主义的标准来看,这件事情和尼文坠机却没死一样很是荒诞:正如罗宾·伍德所指出的那样,“看起来,这根本是不可能的事情。这样做是为了传达一种效果:在这整部电影中,他都被象征性地悬挂在万丈深渊之上”。

《眩晕》事实上,《眩晕》这个标题——派拉蒙不同意使用这个名字,是希区柯克的坚持才让它保留了下来——便已点明这层含义,而剧本拍摄指导也对这层含义有着相当具体的描绘,在影片中段一场斯图尔特和诺瓦克的戏中,当他问道:“这样的事情在以前发生过吗?我指的是掉进旧金山湾。”而剧本对诺瓦克的反应是这样描写的:“她看上去松了一口气,因为有那么一瞬间,她以为他要说的是‘坠入爱河’。”

这些对隐喻和视觉的嬉戏,这些在外在世界和内在世界之间游刃有余的进出,是鲍威尔和希区柯克两人的共同特点,也是他们所追求的电影形式的共通之处(鲍威尔在《平步青云》不久之后拍的三部电影都有着和《眩晕》类似的结局,即一个女人坠落而亡。它们是《黑水仙》[black narcissus,1947]、《红菱艳》[the red shoes,1948]和《谪仙记》[gone to earth,1950])。

在1950年代,电影体制正在发生巨变,与陈旧的生产与接受框架决裂,希区柯克和鲍威尔对此做出了完全一致的反应,他们都认为新的电影应该大胆地利用和探索此前被视为毋庸置疑的凝视的机制;穆尔维开创性的文章写于1975年,可她想要分析的主题早已蕴藏在《眩晕》和《偷窥狂》之中,这不但体现在两部电影的情节都基于一个男性对凝视机制的策划操控,也体现在那些关键场景的每一个镜头中。

《偷窥狂》由于《偷窥狂》的主角是一个摄影师杀手,批评家无须挖掘文本的潜意识,在它的叙事表层便能发现这个主题,他们不留余力地以此作为证据谴责它,让它遭到了评论家和发行商的拒斥,虽然这种拒斥在如今已是恶名昭彰。

相形之下,无论《眩晕》在那个时候有多不受待见,发行商还是把它当做奢华怪诞的浪漫惊悚片推广给观众,并取得了一定的成功;不久之后,法国人对希区柯克特别是希区柯克近期作品的高度评价传遍了世界,并引起了连锁反应。

1960年,v. f. 珀金斯(v. f. perkins)在一本牛津杂志上发表了一篇关于《精神病患者》的文章。他说,《精神病患者》“不但是一件艺术品——希区柯克的天才确保了这一点——而且是一件伟大的艺术品”。

1965年,罗宾·伍德在《希区柯克电影》中说,《眩晕》是“希区柯克迄今为止的杰作,如果让我从电影史中挑出四五部既深刻又动人的影片,那它必是其中一部”。

《眩晕》“伟大的艺术品”“天才”“杰作”“既深刻又动人”:对这些词汇的突显表明,那个时候受到作者理论影响的英国电影学术界还处于乐于论战的早期阶段,他们激动地发掘和赞扬着好莱坞的艺术家,他们希图为流行电影正名,让它们成为批判和学术研究的合理场域,这具有政治层面的重要意义。

如今的我们早已习惯看到很多关于电影的学术课程及刊物,所以我有必要提醒一下,《希区柯克电影》是英文世界中第一本关于一位重要导演的专著,具有里程碑意义,它为好莱坞电影的研究划定了新框架。

在此之后,伍德还写过很多文章,他一直在修正和提炼他本人对希区柯克作品及其地位的看法,并由此回应也加入了更广泛的关于电影为何重要,以及电影研究和分析为何重要的持续探讨中。

对于他和其他人而言,《眩晕》一直都是一个至关重要的指涉。乔纳森·科(jonathan coe)说:“和很多最伟大的电影一样,《眩晕》是一个开放的文本,它可以接受——并已然接受——多种多样的阐释。”苏珊·怀特(susan white)更是发展了这个观点——自从《眩晕》可以被广泛看到后,它已经被用以下各种方式分析过了:

一个男性侵犯和视觉控制的故事,一个女性俄狄浦斯轨迹的图景,对男性之女性建构及男性本身的解构主义之作,揭露导演、好莱坞制片厂及殖民压迫机制的作品,以及一个文本意义互相嬉戏以至于形成无限自我指涉的场域。

这真是一个令人生畏的一览表,要是我们想对这些大而无当的词汇一笑而过,那也不是件难事;事实上,单就这段引文而言,彼得·康拉德(peter conrad)在《希区柯克谋杀案》(the hitchcock murders)中的态度便值得深思了,他狡猾地说,这一大堆关于希区柯克的论文完全是在浪费时间,它们只对学者的晋升评级有作用,除此之外,毫无价值。

本书没有空间对他的观点提出恰当的反对意见,以《眩晕》为题的论文委实太多了,它们之中有些故弄玄虚,有些则富有启发意义,但我也没有空间对它们做出区分;我们还是现实点吧,或许真正重要的是,问一问《眩晕》到底有何特别之处,以至于让它取得了《哈姆雷特》一般的地位,并让它成为这样一个迷人而富有生产性的文本。

萨姆·泰勒是本片两位署名的编剧之一,当被问及本片的深层含义时,他强调说,他和希区柯克所关心的是故事的机制:“希区柯克最关心的就是他所谓的‘奇谈’(yarn)。这真是个漂亮的好词——他说,‘这是个好奇谈故事’。”

另一个希区柯克经常提及的关键性实用术语则是“冰箱”(icebox)因素。人们在看完电影后回到家,他们一边打开冰箱搜寻夜宵小吃,一边则讨论起影片中的关键点。电影的结构必须足够扎实,不会让观众觉得他们被欺骗了;也要足够吸引人,他们会想回去再看一遍来确定那些关键细节。

的确,《眩晕》是个“好奇谈故事”,它也有个特别强烈的冰箱因素。恰恰是因为无论在叙事的“奇谈”层面,还是在每个镜头的建构层面,它都是一部机制精巧的电影,它才能吸引同时也能支持如此众多的解读。