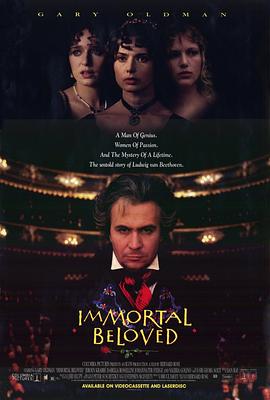

剧情介绍

贝多芬让这部平凡的电影拥有了灵魂。

《不朽真情》,你可以说:是这部电影很棒;也可以说:是贝多芬很棒。

而我愿意说,贝多芬让这部平凡的电影拥有了灵魂,而导演所赋予这部电影,本来,就只有贝多芬而已!贝多芬和多位情人的爱情纠纷,却在最后只留下短信,诉说他唯一的不朽真情,伴着音乐,在银幕里探寻贝多芬爱情的美。

贝多芬所诠释的:

电影之中,贝多芬问朋友音乐的意义是什么,朋友回答说,是传达音乐家的精神,贝多芬否定了这个回答,他说,音乐,只是传达了作者在那个时候、那个地点的情感。

此时此刻,我的身体不自觉地战栗,我似乎把自己所落下的每一个文字都作为我当时情绪的胶囊,我们的作品保留了我们自认为可贵的情绪。

再回首,第九交响曲落音的每一个地方,都泛着雨水和泥泞,欢乐颂像流星划过天际,也像无风无浪的大海正倒映着满天繁星。

贝多芬的音乐满是情绪,是人类可悲的愤怒、绝望和爱,它对于同为人类的我而言,有不可言说的力量,它会击碎你的回忆,会抽离出你和贝多芬最相似的部分,仿佛让你此刻去经历一场狂风暴雨,还有一场无人知晓的失恋。

电影里贝多芬的信就像一首美轮美奂的诗,表达着的东西和他的音乐如此相似。

你一定会不自觉记住他浪漫的低喃:

“ how much you love me,

i love you more.

never hide yourself from me.”

贝多芬的音乐抵达了人性最本质的样貌:爱恨交融,矛盾荒谬。很多评论者因它们不像巴赫或莫扎特的音符那般神性环绕,亦或是因为他和自身无所区别的人性,而忽略了他的暴怒和他疯狂饱满的情绪里激荡真实的美。

贝多芬是放大了的我们,是不可一世的巨人,更是我们情绪最完美的诠释者。

贝多芬所教导的:

真实的贝多芬是堕落的天使,是个处处留情的天才,他饱满的情绪外溢出数不胜数的爱。《致爱丽丝》里有高昂的赞美,也是最浪漫的情书,《月光奏鸣曲》是月色送达的爱情。

我总在思考,他的音乐教导着我们什么?

回忆起,我打开贝多芬是因为在白昼无情的东奔西走,在午夜想不起爱人的情绪,在灾难里想不起悲痛,在派对中想不起欢愉,像蔡崇达讽刺的:我们对自己太过优秀的管理,以至于就算身陷绝望都在考虑着自己在房间里失声痛哭是否会影响到邻居深夜的休息。

反观贝多芬,他从不压抑自己,现代都市生活自商品经济独秀以来渐渐蔓延到世界的每一个角落,我们的世界连接在了一起,但我们却越发孤独,越发安静,情绪从饱满丰盈到麻木不仁,从开始的压抑,到后来的忘记。

为什么我们会膜拜贝多芬的音乐?可能就是因为,我们自己太缺乏他这种原始的表达了。

我们在所谓的电影,短视频里寻求慰藉,却从未直面过我们内心的情绪,爱恨交融,暴怒欢悦,想不起生气时应该有的状态,想不起真正的开心。但我们的情绪是一个罐子,那些被压抑的东西只是放在了罐子里,迟早有一点罐子会被某些事情打破,我们会后悔没有释放本来就应该释放的情绪。

贝多芬所教导的,简单点是学会去表达自己的情绪,勇敢的表达;复杂点,是学会去直面自己的灵魂。

独自一人在被窝里屈卷着倾听贝多芬的音符,突然想起来要感谢他,感谢他拯救了我的麻木不仁。

感谢他教导我:不管是爱是恨,都学会用尽全力!

电影结尾的沉思:

而正如前言所说:贝多芬让这部平凡的电影拥有了灵魂。

平凡在于,电影的结尾,贝多芬与女孩错过,这就像是一场儿戏,电影呈现的画面就是一个暴雨的深夜,和一个狗血的擦肩而过,电影之前塑造的贝多芬爱情的诡秘和曲折,一下子被儿戏的现实击碎,我个人只能说,电影的结尾处理的即粗糙,又俗套。

除去结尾的草率,《不朽真情》确实将贝多芬的很多美好讲述于我们,站在巨人的肩膀再看世界,确实有些许不同!

文章作者:木木

我不是作家,只是个喜欢在文字森林里寻欢作乐的孩子

(文章由空镜solo原创首发,抄袭必究)